La Russie et l’Occident de 1989 à nos jours: histoire d’une désillusion

Vu de Moscou, les origines de la nouvelle guerre froide remontent aux années 1989-1991. La nouvelle guerre froide serait le fruit d’une montée progressive des tensions dont le camp occidental serait le principal responsable. Après une décennie – celle des années 1990 – de sidération, la Russie a reconstruit sous le ministère Primakov (1996-1999) puis sous la présidence de Poutine une nouvelle doctrine de politique étrangère fondée sur l’affirmation de l’indépendance stratégique et le retour d’une forte volonté de puissance. La vision du monde développée par les dirigeants russes, souverainiste et post-westphalienne, contredit celle qui a pris corps en Occident depuis 1991. Plus que le simple prolongement de l’ancienne, la nouvelle guerre froide est donc une nouvelle forme d’antagonisme entre la Russie et l’Occident au sein d’un monde désormais globalisé.

L’Occident vu de Russie : la grande désillusion

Vu de Moscou, l’Occident a trahi les promesses qui auraient été faites au moment de la chute de l’URSS. Cette interprétation de l’histoire des vingt-cinq dernières années inspire une vision du monde qui domine très largement dans la Russie d’aujourd’hui. Succédant à l’URSS après décembre 1991, la Russie a cru en la fin de la guerre froide. Les dirigeants russes ont tablé sur l’avènement d’une nouvelle ère de coopération étroite avec l’Occident. Or, ce fut une grave erreur – dit aujourd’hui l’immense majorité de la classe politique et médiatique russe. Sergueï Karaganov, ancien président du Conseil pour la politique étrangère et de défense (SVOP) – équivalent russe du Council on Foreign Relations – est une voix forte et influente dans les cercles dirigeants russes. Pour lui, les responsables russes « auraient dû tout de suite comprendre que nous avions perdu la guerre froide et en tirer les conséquences » (Karaganov, 2014).

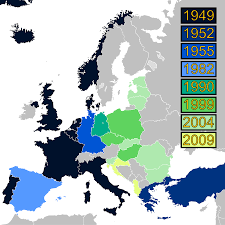

Dans le rétroviseur de l’histoire de ce dernier quart de siècle, cette défaite apparaît comme le résultat d’une erreur stratégique : pendant la perestroïka, l’URSS a abandonné le camp socialiste dont elle était le chef de file et pour lequel elle avait pourtant consenti beaucoup de sacrifices, notamment économiques, et ce de façon unilatérale, sans contrepartie aucune. Liquidant d’un trait de plume tout l’édifice politique et sécuritaire qu’elle avait réussi à bâtir après-guerre, l’URSS aurait commis un suicide géopolitique, « trahissant sans que personne ne l’exige l’héritage sacré de la Victoire de 1945 » (Narotchnitskaïa, 2008). L’autre camp, l’OTAN, loin de prononcer son autodissolution par un effet de symétrie naïvement escompté par Gorbatchev, a non seulement survécu, mais s’est considérablement renforcé. L’Alliance atlantique s’est étendue vers l’Est en trois vagues successives (1999, 2004 et 2009), atteignant les frontières occidentales de la Russie, et pourrait bien s’étendre prochainement à deux autres anciennes républiques soviétiques, l’Ukraine et la Géorgie. Vingt-cinq ans après la fin de la guerre froide, le secrétaire général de l’Alliance atlantique parle toujours et encore de renforcer ses moyens pour se prémunir de la Russie, redevenue, après l’annexion de la Crimée en 2014, la source des principales menaces pour la sécurité du continent européen, voire du monde entier…

Ainsi, c’est un malentendu aussi profond que jamais dissipé – du point de vue russe – qui fait le trait d’union entre la guerre froide et la nouvelle guerre froide. Dans le discours qu’il a prononcé le 10 février 2007 à Munich, Vladimir Poutine, citant Mikhaïl Gorbatchev, a affirmé que ce malentendu-là avait empoisonné et empoisonnerait pour longtemps les relations entre la Russie et l’Occident. Le président russe tient pour établi qu’en 1990, Gorbatchev a recueilli, en échange de l’acceptation par Moscou de l’adhésion de la future Allemagne réunifiée à l’Alliance atlantique, la promesse du secrétaire d’Etat américain James Baker de ne jamais déployer les troupes de l’OTAN (autres qu’allemandes) dans la partie orientale de l’Allemagne. Pour Poutine, cet engagement – certes verbal et informel – n’en fut pas moins solennel, d’autant qu’il fut, selon lui, corroboré par des propos tenus publiquement par le secrétaire général de l’OTAN de l’époque, Manfred Wörner. Cet engagement de Washington a donc, aux yeux de Moscou, été trahi. Cependant, aucune source documentaire disponible ne permet pourtant d’en attester la réalité. Il semble que si promesse américaine il y eut, celle-ci se limitait à l’Allemagne et n’englobait pas toute l’Europe orientale post-socialiste. Aucun engagement n’aurait jamais été formulé – dit-on à Washington – de ne pas étendre l’Alliance atlantique à l’est de la ligne Oder-Neisse. Ce n’était pas le sujet et Vladimir Poutine réécrit l’histoire : il extrapole – déclarait la secrétaire d’Etat Hillary Clinton en réaction aux propos du chef du Kremlin. S’il extrapole, Poutine n’affabule pas : il se borne à interpréter des propos tenus par les responsables occidentaux dans un contexte historique qui fait l’objet d’une véritable controverse entre l’Est et l’Ouest quant à son interprétation, alimentant le terreau de la nouvelle guerre froide (Pifer, 2004).

Le 7 décembre 1988, Mikhaïl Gorbatchev annonçait, dans un discours qui a fait date, prononcé à la tribune de l’ONU à New York, le retrait unilatéral des troupes soviétiques d’Europe centrale et orientale, l’abandon de la « doctrine Brejnev » de la souveraineté limitée des Etats-membres du Pacte de Varsovie et, par conséquent, la liquidation prochaine (elle interviendra officiellement le 25 février 1991) du Pacte. Gorbatchev justifiait ce véritable « pari pascalien » diplomatico-stratégique par sa volonté d’inscrire dans la réalité des faits la nouvelle politique étrangère de l’URSS fondée sur une « nouvelle pensée » (novoe mychlenie), rompant avec la ligne idéologique et stratégique précédente, marquée par la quête de la parité avec l’Occident au sein d’un monde bipolaire. Il ne s’agit désormais plus de tenir son rang – la parité stratégique est jugée insoutenable pour l’économie et la société soviétiques – mais de présider, de concert avec l’ancien rival, à l’élaboration d‘un nouvel ordre du monde fondé sur le désarmement, la reconversion des complexes militaro-industriels, le respect des droits de l’homme et de l’environnement, la prise de conscience de l’interdépendance à l’échelle « de l’humanité toute entière ». Le destin des deux Grands, anciens rivaux, serait de devenir les partenaires dans le gouvernement du monde. On veut croire, à Moscou, à une coïncidence entre le New World Order de George Bush et la « nouvelle pensée » gorbatchévienne, qui serait le résultat d’une convergence profonde des évolutions historiques entre les deux systèmes capitaliste et socialiste. Or, à la fin de la guerre froide, le monde bipolaire n’est plus guère qu’une vue de l’esprit, la parité des arsenaux nucléaires entre les deux camps un trompe-l’oeil géopolitique. Les dirigeants soviétiques semblent ne pas voir que la domination (économique, technologique, politique) du monde par les Etats-Unis et leurs alliés relève de l’évidence objective. Le triomphe de l’ensemble euro-atlantique est célébré par le discours sur le New World Order prononcé devant le Congrès le 11 septembre 1990 par le président américain. La continuité rhétorique avec le wilsonisme ne doit pas tromper sur les intentions de George Bush, qui n’entend pas du tout faire écho au discours soviétique. Loin de prôner la transformation de l’ancien ordre bipolaire conflictuel en un nouvel ordre coopératif et toujours bipolaire, l’ancien directeur de la CIA souligne que, dans le nouveau monde qui s’esquisse, la relation bilatérale américano-soviétique jouera un rôle moindre et le rôle des Etats-Unis en Europe est appelé à diminuer. Pour les Etats-Unis, le défi à relever est celui d’un redéploiement de la puissance à l’échelle globale, décidé à Washington par Washington, avec pour priorité les intérêts américains. Il ne s’agit pas de redessiner la carte du monde, mais de redéfinir la puissance américaine. « Les Etats-Unis, nation la plus puissante, la plus généreuse et la mieux intentionnée du monde, ont gagné la guerre froide », scande-t-il le 28 janvier 1992. Prisonniers d’un mode de pensée idéologique hérité du marxisme-léninisme, les dirigeants soviétiques ont écrit eux-mêmes le scénario de leur propre illusion. En se désengageant de la course aux armements, ils se sont persuadés que, ce faisant, ils ne se contentaient pas d’ajuster leur politique à leur situation objective de faiblesse dans le rapport de force avec l’Occident, mais qu’ils obéissaient au sens de l’histoire. La fin de la guerre froide s’inscrivait parfaitement dans une vision du monde développée, à partir du milieu des années 1970, par certains cercles académiques d’élite en URSS. Selon ces chercheurs très écoutés par la frange réformiste des dirigeants du Comité central du parti, parfois associés à certains cénacles internationaux – tels le Club de Rome -, la convergence des modèles socialiste et capitaliste était inéluctable. Par conséquent, la détente entre les deux blocs était dictée par des « conditions objectives ». Ce sont ces théories qui ont inspiré le tournant de la perestroïka qui, à l’origine, fut conçue comme un aggiornamento idéologique, et non une nouvelle pragmatique du pouvoir (Tsygankov, 2012). En Occident, en revanche, le tournant gorbatchévien fut considéré de manière très pragmatique. La perestroïka fut d’abord observée avec suspicion – serait-ce une nouvelle tactique pour brouiller les pistes et tromper l’ennemi ? – , puis, dès 1987, comme une mutation profonde du système soviétique offrant une réelle opportunité de « réunifier l’Europe » et d’étendre vers l’Est les territoires du marché et de la démocratie.

Le réveil de Belgrade

La recomposition politique et stratégique du continent européen au cours des années quatre-vingt-dix a fait progressivement évoluer la perception, dans les cercles dirigeants russes, de l’objectif stratégique poursuivi par Washington. L’idée avait un temps prévalu que compte tenu du contexte socio-économique de la chute de l’URSS, la Russie n’avait guère d’autre choix que de s’associer à l’Occident au sein du New World Order, de sceller un partenariat ou de simplement aménager un voisinage pacifique avec l’ensemble euro-atlantique. En 1996, le remplacement d’Andreï Kozyrev, ministre des Affaires étrangères depuis 1991, par Evgueni Primakov, marque une rupture. Ce dernier, un homme d’Etat de grande expérience qui avait occupé de hautes fonctions pendant la perestroïka, remplace un jeune diplomate étiqueté « démocrate » que ses détracteurs avaient surnommé Monsieur Da, par opposition à deux anciens ministres des Affaires étrangères de l’URSS, Molotov et Gromyko, tous deux surnommés « Monsieur Niet » par la presse occidentale (Deschepper, 2015). Par la suite, Primakov sera nommé Premier ministre (1998-1999). L’avènement de la « doctrine Primakov » en politique étrangère sonne la fin d’une époque pendant laquelle la puissance russe avait été mise entre parenthèse, où la Russie, en quête d’elle-même, s’interrogeait sur sa vocation à être ou non une grande puissance. Avec Primakov, ministre des Affaires étrangères de 1996 à 1998, la politique étrangère russe retrouve une orientation plus conforme à son héritage près de deux siècles (depuis 1815). La Russie réaffirme haut et fort sa volonté de tenir son rang au sein d’un monde qu’elle affirme vouloir multipolaire. Sous l’égide de Primakov puis, après 1999, sous l’impulsion de Vladimir Poutine, la Russie s’affirme en tant que puissance d’équilibre dont la vocation serait de s’opposer, seule et, lorsqu’elle le peut, avec d’autres, dans des alliances de circonstance, à l’unilatéralisme américain. Dans les cercles dirigeants russes, on exprime à haute voix son opposition à ce qui est perçu et analysé comme une nouvelle hégémonie américaine. Au tournant des années 1990-2000, la doctrine de full spectrum dominance est adoptée par les milieux stratégiques à Washington. Elle vient accompagner un aggiornamento néo-conservateur, inspiré de l’idée d’une « destinée manifeste » qui, sous les deux présidences Clinton (1992-1996, 1996-2000), légitime une Pax Americana à l’échelle globale, sur terre, sur les océans, dans l’espace et dans le cyberespace. Conformément à cette nouvelle vision du monde, les Etats-Unis doivent poursuivre l’objectif principal d’empêcher l’émergence d’une puissance régionale susceptible de faire obstacle aux intérêts américains où que ce fût dans le monde (PNAC, 2000). Confrontée à cette nouvelle doctrine stratégique, la Russie n’a guère perçu d’autre choix possible que de rejeter l’alignement et d’opter pour l’éloignement.

La campagne de l’OTAN contre la Serbie (24 mars-10 juin 1999) constitue le prologue de la nouvelle guerre froide. Tout d’abord, cette campagne, considérée rétrospectivement, est le tournant par lequel l’organisation euro-atlantique amorce sa mue profonde, poursuivie pendant toute la décennie 2000. Pour la première fois de son histoire, l’OTAN emploie la force sur le territoire d’un pays tiers. Elle le fait en l’absence d’une agression directe commise contre l’un des Etats-membres (article 5 de la Charte de 1949) et sans aucun mandat du Conseil de sécurité de l’ONU. C’est surtout pour cette dernière raison que ces bombardements contre des cibles militaires et civiles serbes provoquent, pour la première fois de la décennie post-soviétique, une protestation spectaculaire de la Russie. Le 24 mars, le Premier ministre Evgueni Primakov apprend, dans l’avion qui le conduisait à Washington pour discuter de la situation en Serbie, le déclenchement des premières frappes sur Belgrade. Immédiatement, il donne l’ordre à l’avion de faire demi-tour au-dessus de l’Atlantique et de rentrer à Moscou. Justifiée par la nécessité d’appuyer une politique d’ingérence humanitaire – il s’agissait d’empêcher la survenance d’un génocide des Albanais du Kosovo par le « régime de Milosevic » – cette intervention indigne l’opinion publique russe, dans son immense majorité. Fait inédit depuis 1991, on se mobilise dans des défilés organisés dans les rues de Moscou et des métropoles russes. On y arbore en solidarité avec les Serbes des T-shirts marqués d’une cible et d’un slogan, Aujourd’hui Belgrade, demain Moscou ! La vieille solidarité entre peuples slaves, qu’on croyait devoir être rangée dans les livres d’histoire, resurgit et fait apparaître la superficialité de cet « atlantisme » qui, selon certains observateurs, caractérisait la politique étrangère russe de Kozyrev. Paradoxalement, ces bombardements de Belgrade permettent à Moscou de revenir sur le devant de la scène internationale dans une posture classique. La « doctrine Primakov » prend corps et s’incarne dans l’histoire. Dans une interview télévisée accordée en marge d’une visite d’Etat à Pékin, deux semaines avant de quitter le pouvoir, Boris Eltsine emboîte le pas. D’un ton menaçant, il accuse le président Clinton d’ « oublier que la Russie est une puissance dotée d’un arsenal nucléaire complet » (Eltsine, 1999). La riposte occidentale est immédiate. Elle s’enclenche de manière oblique. Dès le lendemain de l’interview de Pékin, le général Wesley Clark, commandant en chef des forces de l’OTAN en Europe, dresse un parallèle entre la Russie et la Serbie et, plus précisément, entre les « dérives autoritaires » caractéristiques de la politique russe en Tchétchénie et de la politique serbe au Kosovo…

Le retour de la volonté d’une puissance russe

En plaçant le curseur sur le terrain de la politique intérieure, les responsables occidentaux réhabilitent un mode opératoire classique de la guerre froide, celui de la guerre des modèles et des idéologies. Sous l’étendard des valeurs démocratiques, l’Occident – en tout premier lieu les Etats-Unis – bataille désormais contre Moscou en visant Vladimir Poutine et les évolutions du système politique russe vers un autoritarisme que ce dernier favoriserait et incarnerait. Il faut atteindre la fin de la première décennie des années 2000 pour que les dirigeants russes réagissent et répliquent à cette stratégie oblique sur le terrain de la guerre des images et de l’information en orchestrant leur propre soft power, en réactivant les réseaux d’influence idéologique et en remettant au goût du jour les techniques de propagande et de désinformation que l’URSS avait si bien su perfectionner pendant toute la guerre froide. C’est à partir de 2003 que les responsables politiques et militaires occidentaux se mettent à dénoncer de plus en plus systématique la résurgence en Russie d’un « anti-occidentalisme » (voire d’un « anti-américanisme ») hérité de l’URSS, voire atavique. L’opposition affirmée de Moscou à l’intervention américaine en Iraq, la formation d’un « axe Paris-Berlin-Moscou » contre une nouvelle guerre menée sans l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU, déclenche une réaction vive à Washington. Ce retour de la Russie dans le concert des grandes puissances brise la solidarité transatlantique et prive les Etats-Unis d’un alignement total de tous les alliés de l’OTAN derrière la campagne de Bagdad. Cet épisode met un terme définitif à la « lune de miel » entre Moscou et Washington. Amorcée après le 11 septembre 2001, elle apparaît désormais dans toute sa réaliste réalité : il s’agissait, pour Moscou, de tirer parti de ce tsunami politico-stratégique pour tenter de rétablir une relation bilatérale forte avec Washington, de tenter de reconstruire, dans le contexte nouveau, la bipolarité perdue dix ans plus tôt. Coïncidence de la chronologie ou conséquence de ce refroidissement russo-américain, l’arrestation du magnat Mikhaïl Khodorkovski, le 25 octobre 2003, donne le coup d’envoi de l’offensive anti-Poutine – côté occidental – et des campagnes à venir contre le « agents de l’étranger » et la « cinquième colonne » pro-occidentale côté russe. Désormais, l’hostilité de la Russie à l’égard de la politique occidentale sera systématiquement présentée comme le produit de l’installation d’un régime autoritaire en Russie. Cet axiome prendra corps et deviendra la trame des discours des dirigeants politiques, militaires, économiques et des faiseurs d’opinion occidentaux. Ainsi, c’est parce que la Russie s’éloigne du « modèle occidental » qu’elle voit renaître en son sein de vieilles lunes impérialistes et isolationnistes. Sous cet angle, ce serait pour satisfaire l’hybris d’un Vladimir Poutine – toujours présenté comme « ancien du KGB » – qui ne viserait qu’à asseoir et à imposer son autorité à l’intérieur que dans sa politique extérieure, la Russie s’opposerait à tout rapprochement avec l’Occident, par crainte d’une éventuelle « contagion démocratique ». Cette analyse occidentale surestime les données de la politique intérieure russe et omet de considérer la perception extrêmement négative, par les dirigeants russes et une large majorité de citoyens, de l’évolution stratégique et politique du monde euro-atlantique, perçu comme un bloc hostile à la Russie.

Dès le milieu des années 1990, l’heure est, à l’Ouest, à la restructuration de l’OTAN. Tout d’abord, on perçoit dès le milieu des années 1990 que l’Alliance atlantique est promise – sans que ses dirigeants l’affirment jamais de façon ouverte – à devenir la seule organisation de sécurité collective sur le continent européen, reléguant l’OSCE à un rôle de simple figurant. Or, cette organisation paneuropéenne, issue des Accords d’Helsinki (1975) signés en pleine détente Est-Ouest dans un esprit d’une coopération entre les deux blocs, avait toujours constitué, pour la diplomatie gorbatchévienne, le fondement d’une future architecture de sécurité européenne (incluant les Etats-Unis et le Canada) qui viendrait se substituer aux anciens blocs rivaux… L’élargissement de l’OTAN à l’ensemble des Etats de l’ancien Pacte de Varsovie et aux trois Etats baltes a anéanti tous les espoirs russes de pouvoir peser dans la construction de la sécurité du continent européen. Un « Partenariat pour la Paix », structure de coopération proposée par l’OTAN à la Russie, est signé en 1994. Il débouche, en 2002, un « Conseil Russie-OTAN », dont les activités, mises en sommeil après 2008, ont été interrompues en 2014 par suite de l’annexion de la Crimée par la Russie. Si l’objectif de l’adhésion éventuelle de la Russie à l’Alliance atlantique fut parfois évoqué, il ne fut en réalité jamais considéré sérieusement, ni à Washington, ni à Bruxelles, ni à Moscou. L’un des motifs majeurs de l’annexion de la Crimée en 2014 par la Russie, outre l’effet d’opportunité créé par l’arrivée au pouvoir, à Kiev, de dirigeants ouvertement hostiles à Moscou fut la crainte d’une adhésion rapide de l’Ukraine à l’OTAN et la perte stratégique qu’elle aurait entraîné : abandon du port de Sébastopol et réduction substantielle de la capacité d’intervention russe en Mer Noire. Jamais la Russie, depuis 1991, ne disparut du chapitre des menaces pour la sécurité euro-atlantique, et vice-versa : l’OTAN (avec la Chine) est toujours demeurée, pour les stratèges russes, le principal ennemi. Lors du sommet de l’OTAN à Bucarest en avril 2008, l’Ukraine et la Géorgie, deux anciennes républiques soviétiques, voient leur candidature rejetée. à Moscou, on observe que si la France et l’Allemagne se sont vivement opposées à cet élargissement, les Etats-Unis l’appuient sans réserve aux côtés de leurs alliés de la « Nouvelle Europe » – ces nouveaux membres de l’Alliance atlantique, au premier rang desquels la Pologne, qui ont soutenu sans réserve l’intervention américaine en Iraq en 2003. Le sommet de Bucarest marque donc un jalon important de la nouvelle guerre froide. Lors d’une rencontre Russie-OTAN organisée en marge du sommet, Vladimir Poutine a réaffirmé sa vive opposition au projet américain de déployer un bouclier anti-missiles en Europe de l’Est. Malgré l’hostilité, maintes fois exprimée, de la Russie au déploiement d’un système de défense qu’elle perçoit comme conçu pour être avant tout dirigé contre elle, le premier site de défense anti-missiles est inauguré en Roumanie en mai 2016.

Le retour de la volonté de puissance exprimée par les dirigeants russes et incarnée par Vladimir Poutine trouve son origine dans le tournant unilatéraliste de la politique extérieure américaine qui, s’il s’est affirmé de manière éclatante sous la présidence de George W. Bush (2000-2008), a été amorcé dès le lendemain de la chute de l’URSS. La « doctrine Wolfowitz » qui l’inspire a été posée dès 1992 dans un rapport signé par celui qui deviendra, sous George W. Bush, le principal architecte de l’intervention américaine en Iraq en 2003. Selon ce texte, les Etats-Unis devaient désormais leur rôle de global leader et adopter une nouvelle doctrine militaire d’action préventive qui constitue, l’interventionnisme démocratique, un pilier de la « doctrine Bush ». L’unilatéralisme est assumé sans complexe. En 2002, les Etats-Unis se retirent du traité ABM sur la limitation des armements stratégiques qui, depuis 1972, garantissait la dissuasion nucléaire en vertu de l’application de la doctrine de « destruction mutuelle assurée ». Il s’agit d’une rupture fondamentale, car c’est tout l’équilibre de la terreur de la guerre froide qui s’effondre. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les motifs du déploiement d’un bouclier anti-missiles ainsi que le répertoire de la réaction russe. Rompant avec la doctrine de la « destruction mutuelle assurée », censée maintenir une paix fondée sur la dissuasion à l’échelle globale, les États-Unis instaurent une nouvelle forme de dissuasion fondée sur une combinaison d’armes nucléaires, de capacités de projection et de défense anti-missiles. Ce tournant majeur, adopté sans la moindre concertation avec les grands partenaires stratégiques mondiaux dans le cadre du traité ABM, est justifié par la nécessité de lutter contre les risques de prolifération balistique et nucléaire et son pendant, le risque d’un chantage mené par un « Etat voyou » – désigné comme tel par Washington – ayant éventuellement accédé à l’arme nucléaire. Par conséquent, si les Etats-Unis réaffirment avec constance leur attachement au principe de l’exclusion de toute première frappe, la nature de ce nouveau système de dissuasion, fondé sur l’interception préventive, empêche toute riposte graduée contre les Etats-Unis. Il place ces derniers en situation de domination stratégique absolue sur une grande partie de l’hémisphère Nord.

Les dirigeants russes ne s’accommodent pas plus que leurs homologues chinois de l’hégémonie américaine en ce début de XXIe siècle. La projection de puissance des Etats-Unis est désormais globale et multivectorielle. Elle combine les dimensions stratégique et militaire, économique et financière, culturelle et symbolique. Vue de Moscou, la dimension stratégique prime et domine l’analyse: Washington a révisé unilatéralement les équilibres du monde de la guerre froide pour asseoir un imperium global dont le principal point d’appui est la primauté militaire et nucléaire. Le discours prononcé par Vladimir Poutine en 2007 à Munich constitue un des plus éloquents réquisitoires contre l’unilatéralisme américain, qui « méprise les principes fondamentaux du droit international » et induit un « emploi hypertrophié de la force militaire qui plonge le monde dans un abîme de conflits successifs » dont « le règlement politique devient impossible » (Poutine, 2007). Pour Moscou, l’élargissement de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie ne peut guère s’expliquer que comme un des volets de la mise en oeuvre d’un grand dessein américain de poursuivre en Eurasie, contre la Russie et aussi contre la Chine, une politique de containment inscrite dans la continuité de la « doctrine Truman ». Le commentaire politique russe privilégie les écrits exprimant de grandes visions géopolitiques, tels ceux de l’ancien conseiller présidentiel Zbigniew Brzezinski qui, dans Le Grand Echiquier, qualifie la Russie de « trou noir géopolitique ». Les membres de la communauté stratégique russe éprouvent une réelle difficulté à évaluer au plus juste la portée des attendus de la politique transatlantique. Ils minimisent systématiquement les effets de la mutation engagée par l’OTAN au cours de ces vingt dernières années. Jusqu’ici vouée à la mise en œuvre de la défense collective dans l’espace euro-atlantique, l’Alliance atlantique est désormais appelée à troquer le containment des grandes puissances rivales contre la guerre, globale, contre des menaces multiples et protéiformes, qu’il faut d’abord savoir identifier. « Nous sommes passés de la gestion de la menace à la gestion du risque. Il ne s’agit plus tant d’assurer la sécurité que de gérer l’insécurité. Dans un tel contexte, l’établissement des priorités est à la fois plus difficile et plus sujet à des changements brusques, dictés par les urgences ». Par conséquent, « la prise de décision est beaucoup moins prévisible » dans les institutions transatlantiques, au point que « comprendre comment les décisions y sont prises exige presque qu’on y soit associé » (Coker, 2002). C’était d’ailleurs, répéteront plusieurs secrétaires généraux successifs de l’Alliance atlantique, le rôle du Conseil Russie-OTAN que d’associer la Russie à la construction de l’architecture sécuritaire européenne et globale… En Russie, ces analyses sont considérées comme autant de rideaux de fumée destinés à masquer le seul objectif réellement visé: la domination globale des Etats-Unis et de leurs alliés. La grille de lecture de l’ « impérialisme américain » demeure prégnante à Moscou, privant les dirigeants russes d’une vision du monde plus dynamique et plus nuancée qui intégrerait un facteur essentiel : le caractère problématique du lien transatlantique et les incertitudes qui planent sur les édifices politiques et sécuritaires occidentales (OTAN et UE) de l’après-1945.

Le westphalisme poutinien : quel rapport à l’Occident ?

La doctrine militaire russe publiée en 2010 prend acte de l’élargissement de l’OTAN et l’identifie comme une menace pour la sécurité nationale. Toutefois, ce texte prend bien soin de ne pas désigner trop explicitement les Etats-Unis et l’OTAN comme les ennemis principaux de la Russie, ce que critiquent vivement nombre d’officiers supérieurs russes qui s’expriment aujourd’hui en faveur de l’adoption d’une doctrine nucléaire de première frappe pour s’opposer efficacement au bouclier anti-missiles américain. Le texte de la doctrine militaire russe est plus modéré que le discours officiel, indice parmi d’autres de ce que la montée en puissance de ce que nous qualifions de westphalisme poutinien est avant tout une offensive d’ordre rhétorique. Il s’agit de démontrer la volonté du Kremlin de se démarquer de l’idéologie promue par les Etats-Unis et leurs alliés en affirmant l’attachement de la Russie à un ordre international fondé sur le droit international au sens classique, scrupuleusement respectueux de la souveraineté des Etats. Poutine et Medvedev, dans une continuité parfaite depuis le discours de Munich de 2007, marquent leur opposition au New World Order – supranationalité, ingérence démocratique et humanitaire, ouverture des marchés et de globalisation financière – qui détruit l’ordre mondial établi dans la filiation du jus gentium (Traités de Westphalie) et du « Concert des nations » (Congrès de Vienne). Dans un discours dit « de Sotchi », prononcé le 24 octobre 2014 en clôture de la XIe session du Club de Valdaï, un cénacle qui se présente comme le « Davos russe », Vladimir Poutine a durci le ton. Il dénonce le chamboulement de l’ordre mondial établi par la seconde guerre mondiale – un « système stable et solide qui reposait sur l’équilibre des forces (…) et dont les pères fondateurs se respectaient mutuellement » – par les Etats-Unis qui, « s’étant eux-mêmes déclarés vainqueurs de la guerre froide (…) ont jeté le système dans un déséquilibre profond ». Il poursuit, adoptant un ton exceptionnel pour un discours de chef d’Etat : « pardonnez l’analogie, mais c’est la façon dont les nouveaux riches se comportent quand ils se retrouvent d’un coup avec une grosse fortune, dans ce cas sous la forme d’un leadership et d’une domination mondiale. Au lieu de gérer leur patrimoine intelligemment, pour leur propre bénéfice aussi bien sûr, je pense qu’ils ont commis beaucoup de folies », parmi lesquelles « l’ingérence dans les affaires intérieures et les appels à une sorte de légitimité supra-légale » justifiant que « Big Brother dépense des milliards de dollars pour tenir sous surveillance le monde entier, y compris ses alliés les plus proches » (Poutine, 2014). Les analyses occidentales tendent à replacer ce discours fort peu diplomatique dans le contexte de l’explosion, en 2014, d’une vague de propagande patriotique et triomphaliste dans les médias russes par suite de l’annexion de la Crimée en mars 2014. Le slogan Krymnach (la Crimée est à nous !) fait florès sur tous les réseaux sociaux. Il faut y voir aussi, et surtout, la manifestation d’un esprit de revanche contre l’Occident, nourri par une colère profonde, fruit d’une désillusion devenue avec le temps une sourde amertume. Plus que le signe d’une évolution profonde de l’opinion publique russe, plus que la marque d’une soumission aveugle à un pouvoir de plus en plus autoritaire, le « moment Krymnach » résulte d’une conjonction favorable des événements historiques qui, pour la première fois depuis la guerre froide, a permis aux dirigeants russes d’ajuster leurs actes à leur discours. Le Kremlin a su opportunément tiré parti des contextes et des conjonctures et exploité l’incapacité des dirigeants occidentaux actuels à définir des lignes politiques et à prendre des décisions suivies d’effet. Ainsi, la Russie a profité de la crise politique survenue à Kiev pour annexer la Crimée ; elle a joué du désarroi occidental pour renouer avec une politique ambitieuse en Syrie, engageant les troupes russes, à l’automne 2015, hors du périmètre post-soviétique pour la première fois depuis l’Afghanistan, en 1979.

Sous l’effet conjugué des sanctions économiques prises par l’Occident et des contre-sanctions prises par Moscou, l’esprit public n’est plus, dans la Russie de 2016, au triomphalisme et à la liesse patriotique. Les effets de la crise économique et de la baisse du prix des hydrocarbures se font très durement sentir : hausse du chômage, baisse du taux de croissance, du niveau de vie et du pouvoir d’achat. Le discours prononcé par le Premier ministre Medvedev à la Conférence de Munich le 13 février 2016 ne recule pas devant certains effets de manche – « Sommes-nous en 2016 ou en 1962 ? » et réaffirme les fondamentaux du westphalisme poutinien. Il regrette que l’Occident ait pu faire « obstacle à la construction d’une maison commune européenne » (reprenant ici la formule de Gorbatchev) en renonçant pas à la « politique obsolète de l’endiguement » (Medvedev, 2016). Toutefois, ce discours révèle, par plusieurs de ses inflexions, la volonté d’une partie de l’élite dirigeante russe de trouver une voie de sortie dans cette confrontation avec l’Occident. Dans le sillage de l’ancien ministre des finances Alexeï Koudrine (2000-2011), des voix libérales, plus ou moins à distance du pouvoir mais en pleine capacité de peser sur le Kremlin, se fait entendre dans la perspective d’un changement de locataire à la Maison blanche. Ces hauts fonctionnaires, banquiers ou experts, ont l’oreille de Medvedev. Dans l’hypothèse, probable, d’une accession d’Hillary Clinton à la présidence, certains s’avancent en coulisses comme les futurs interlocuteurs indispensables du pouvoir russe avec une administration américaine moins favorable encore à la Russie. Depuis 2000, la question du rapport à l’Occident est sans cesse débattue dans les cercles du pouvoir et certains échos traversent les murs. Le spin doctor Gleb Pavlovski, habile agitateur d’idées dans les médias, avait avancé sa conception d’une « Eurorussie » (Evrorossiïa), arguant que la Russie devait trouver un moyen de s’associer à l’Europe et à l’Occident afin de se protéger de la Chine. Depuis 2014, plusieurs tribunes ont été publiées dans les quotidiens Vedomosti ou Moscow Times pour critiquer la « doctrine Poutine » qui conduirait à isoler la Russie de l’Occident (et de ses racines européennes). Cet isolement serait préjudiciable à la Russie : il mènerait à un suicide économique en l’isolant des grands ensembles géopolitiques et géoéconomiques en formation (les traités de libre-échange transatlantique et trans-pacifique), il précipiterait la Russie dans les bras d’une Chine qui n’est pas, en dépit des rapprochements récents opérés dans le cadre de l’OCS (Organisation de Coopération de Shanghaï) et du forum des BRICS, un allié envisageable sur le long terme pour la Russie. La Russie se braque contre l’Occident dont elle ne perçoit pas le désarroi et la faiblesse grandissant, écrit en substance un observateur libéral très informé du débat occidental, et en particulier américain, sur la Russie (Ryzhkov, 2014). Aux Etats-Unis également, la réflexion sur les moyens de restaurer la puissance revient en force et les erreurs commises depuis vingt-cinq ans dans la relation avec la Russie sont de plus en plus souvent évoquées, y compris chez des auteurs qualifiées de « faucons », tel Zbigniew Brzezinski. Dans un article important qui peut être considéré comme un véritable retournement de l’auteur sur ses positions antérieures, Brzezinski invitait la Russie à se réconcilier avec la Pologne et à prendre sa place dans un futur et nécessaire « Pan-Occident » dont l’adversaire principal serait devenu la Chine (Brzezinski, 2012). A Washington, la thématique du Who lost Russia ? revient en boucle. On pointe du doigt les errements occidentaux à propos de la Russie de l’immédiat-après guerre froide, à laquelle furent imposées des réformes, en premier lieu économiques, sans l’aider à les réaliser. Il eût été préférable, exprimait un des participants à un forum d’un think tank néo-conservateur en 2014, que les choses soient dites, que la Russie fût déclarée vaincue, qu’on y menât une véritable épuration du communisme, comme dans le cas de l’Allemagne et du Japon de l’après-1945, et que tous les moyens soient engagés pour redresser le pays, pour reconstruire une « nouvelle Russie » libérale et démocratique… En d’autres termes, un consensus implicite semble exister au sein des élites dirigeantes américaines et occidentales : si nous avions aidé la Russie à regagner sa puissance – ce qui était inéluctable et aurait pu être prévu, étant donné les ressources naturelles et humaines de ce pays – elle serait aujourd’hui un allié et non un partenaire amer muni d’une substantielle capacité de nuisance…

Le westphalisme poutien débouchera-t-il sur un réel renforcement de la capacité de la Russie à peser face à l’Occident ? Et, si oui, pourquoi faire ? Ce volontarisme n’est-il pas vain, pour paraphraser la chancelière Merkel, dans la mesure où toute tentative de vouloir contrôler ce qui ne plus l’être reviendrait à se retrancher sur une « île Russie » coupée du reste du monde globalisé ? Va-t-il servir à construire un nouvel ordre mondial « désoccidentalisé », de concert avec les autres puissances périphériques émergentes (Russie, Chine, Brésil…), afin de circonscrire l’Occident, Empire du chaos par le chaos, nouvel Empire romain d’Occident en fin de cycle historique ? A contrario, le discours de Poutine, si tranchant, si revigorant aux oreilles des conservateurs européens et de tous ceux qui, en Occident, ne se satisfont pas du New World Order, n’a-t-il pas vocation à devenir le mot d’ordre d’un « grand Occident » (Europe, Russie et Amérique du Nord) réuni par son héritage plutôt qu’unifié par les « valeurs » du libéralisme ? Moscou ne porte-t-il pas une dynamique de puissance pour tout l’Occident ? Dernière hypothèse, beaucoup plus proche du réel : celle d’une certaine ivresse de la puissance retrouvée tempérée par un pragmatisme machiavélien, formulée ici par Sergueï Karaganov, qui traduit une vision du monde dont on peut légitimement penser qu’elle est proche de celle de Poutine : « L’URSS était dans une situation géopolitique atroce, bien pire que celle de la Russie d’aujourd’hui. D’un côté, un Occident qui faisait bloc contre nous d’un autre, l’ennemi chinois. Le monde n’était pas, en réalité, bipolaire, il était tripolaire : deux pôles contre un. Aujourd’hui la situation de la Russie est nettement meilleure. Nous ne sommes plus vraiment dans une guerre, nous sommes dans un jeu. La Russie est en position de grand joueur sur l’échiquier mondial. Il y en a trois : les Etats-Unis, La Russie et la Chine. Demain, peut-être, l’Inde entrera dans le jeu. L’Europe n’existe pas en tant que telle et n’émergera pas en tant que joueur indépendant des Etats-Unis. Et sur cet échiquier, les idéologies ne jouent plus aucun rôle, elles ne sont plus que des masques et des armes. Notre position n’a jamais aussi bonne : nous devons observer et jouer dans un jeu ouvert où tous les coups sont permis, les terrains multiples et les alliances d’autant plus fluctuantes que tous les joueurs sont objectivement bien plus liés les uns aux autres qu’autrefois » (Karaganov, 2016).

Version remaniée d’une publication dans Russie: vers une nouvelle guerre froide? (chapitre 1), coll. Doc’ en poche, La Documentation française, octobre 2016.

Références :

Brzezinski, Zbigniew (2012), « Balancing the East, Upgrading the West. U.S. Grand Strategy in an Age of Upheaval », Foreign Affairs, n°1, January/February.

Coker, Christopher (2002), Globalisation and Insecurity in the 21st Century : NATO and the Management of Risk, Adelphi Papers, Oxford University Press.

Deschepper, Julie (2015), « Le moment Kozyrev. Retour sur les fondements de la politique étrangère russe postsoviétique », La Revue Russe, n°45, 79-89.

Eltsine, Boris (1999), Interview télévisée retranscrite (en russe): http://ng.ru/world/1999-12-10/1_pekin.html,

Karaganov, Sergej (2016), « Mir naxodit’sja v predvoennom sostojanii », Novoe vremja, n°5 (396).

Karaganov, Sergey (2014), « Time to End the Cold War in Europe », Russia in Global Affairs, 28 avril 2014 : http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/Time-to-End-the-Cold-War-in-Europe-16599

Medvedev, Dmitri (2016), Discours prononcé à la Conférence de Munich sur les questions de sécurité le 13 février 2016 retranscrit (en russe) : http://government.ru/news/21784/

Narotchnitskaïa, Natalia (2008), Que reste-t-il de notre victoire ?, Paris, Editions des Syrtes, p. 36.

Pifer, Steven (2004) « Did NATO Promise Not to Enlarge ? Gorbachev Says No », http://brookings.edu/blogs/up-front/posts/2014/11/06-nato-no-promise-enlarge-gorbachev-pifer.

PNAC (Project for the New American Century) (2000), Rebuilding America’s Defenses, http://pnacinfo.us/doc/

Poutine, Vladimir (2007), Discours prononcé à la Conférence de Munich sur les questions de sécurité le 10 février 2007 retranscrit (en russe) : http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034

Poutine, Vladimir (2014), Discours prononcé lors de la réunion du « Club Valdaï » le 24 octobre 2014 retranscrit (en russe) : http://kremlin.ru/events/president/news/46860

Ryzhkov, Vladimir (2014), « The New Putin Doctrine », The Moscow Times, 3 avril.

Tsygankov, Andrei (2012) « Globalization : a Russian Perspective » in Arlene B. Tickner et David L. Blaney (dir.), Thinking International Relations Differently, Londres, Routledge, pp. 205-227.