La Russie est-elle expansionniste?

Dans son adresse aux Français du 5 mars 2025, le président Emmanuel Macron a présenté la Russie comme une menace existentielle pour la France et l’Europe. Trois ans après le début de la guerre, « qui peut donc croire que la Russie d’aujourd’hui s’arrêtera à l’Ukraine ? ». En mettant l’accent sur la menace russe, Emmanuel Macron reprend le fil d’une argumentation construite par les milieux néo-conservateurs américains et britanniques dès le début des années 2000, consécutive de l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir à Moscou, du boom économique de la première décennie du millénaire et du regain de puissance de la Russie sur la scène internationale. Après le changement de pouvoir en Ukraine et l’annexion de la Crimée par la Russie au printemps 2014, cette perception de la Russie comme menace existentielle pour l’Europe et l’Alliance Atlantique a pris corps au sein des élites dirigeantes et des opinions publiques de l’ensemble des pays de l’Occident collectif, pour reprendre l’expression russe désormais consacrée. Elle s’est largement imposée après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. La Russie a-t-elle renoué avec l’impérialisme de la Russie d’avant 1917 et de l’URSS ? Animé d’un réflexe néo-impérialiste s’appuyant sur des ressources capitalisées à la faveur du regain de puissance et de prospérité de la Russie, le maître du Kremlin a-t-il chaussé les bottes de ses prédécesseurs ? Après l’Ukraine, prépare-t-il d’autres aventures expansionnistes ? Face aux velléités ataviques d’un voisin imprévisible, l’Europe n’est-elle pas tenue à un réarmement massif ?

Vu d’Occident, la Russie reste entourée d’un halo d’irrationnalité. De nombreux clichés hérités de la Guerre froide persistent et brouillent les pistes. La célèbre phrase de Churchill, selon laquelle « La Russie est une énigme enveloppée dans un mystère à l’intérieur d’un paradoxe » fait obstacle à l’analyse dépassionnée de sa politique extérieure et du discours de ses dirigeants. Lors du sommet de l’OTAN de 2008 à Bucarest, Vladimir Poutine a clairement indiqué que l’adhésion de l’Ukraine (et de la Géorgie) à l’OTAN constituerait pour Moscou une ligne rouge, le franchissement d’un seuil d’hostilité à l’égard de la Russie par le bloc euro-atlantique qui appellerait une réponse. Ainsi, l’opération spéciale menée contre l’Ukraine, devenue une « Anti-Russie » – pour citer Vladimir Poutine -, un bastion avancé de l’Occident collectif devenu hostile et acharné à déstabiliser la Russie, peut être considérée comme la réponse différée de l’élargissement de l’OTAN et de la volonté des alliés euro-atlantiques de poursuivre leur extension toujours plus à l’est. Mais jusqu’où cette guerre meurtrière déclenchée par la Russie va-t-elle conduire ? Quels sont les objectifs territoriaux de Moscou ? S’agit-il de prendre une revanche définitive sur la fin de la Guerre froide, perçue comme une défaite et un recul de Moscou, intimement liés à la faiblesse et à l’inconséquence du pouvoir de Gorbatchev à l’époque, et de mener une offensive révisionniste à grande échelle, incluant la reconquête de l’Ukraine tout entière, des États baltes et de la Moldavie, voire d’anciens États-membres du Pacte de Varsovie, tels la Pologne ou la Hongrie ? La compréhension de la dynamique géo-historique de l’État russe dans sa longue durée permet de prendre une certaine distance avec l’actualité immédiate et de mieux cerner les objectifs géopolitiques russes vis-à-vis de l’Europe.

La dynamique moscopolite

Signé en 1689, le traité de Nertchinsk est le premier accord international de l’histoire signé par la Russie. Par ce texte, l’Empire de Russie et l’Empire chinois s’entendent sur une délimitation de leurs frontières fondée sur le fleuve Argoun, un des affluents de l’Amour. La signature de cet accord se fait dans des conditions très difficiles pour la Russie : après un conflit armé de près de dix ans, les diplomates russes, repliés dans le siège de Nertchinsk, entourés d’une armée de 15.000 hommes déployée par la dynastie des Qing, sont contraints de s’accorder sur un tracé imprécis et favorable à Pékin afin de consolider les avancées russes et de ne pas céder devant les Mandchous, qui cherchaient à s’emparer de la rive gauche de l’Amour, conquise par les armées russes quelques années auparavant, afin de pousser jusqu’aux rives du Pacifique. Cette concession tactique est très caractéristique de ce que l’historien Marc Raeff a qualifié d’impérialisme défensif, une notion qu’il avait empruntée aux historiens de la Rome antique : « chaque territoire nouvellement conquis a des voisins qui, à leur tour, représentent une menace, puisqu’ils deviennent la cible de la prochaine conquête ». Le grand historien russe de la fin du XIXe siècle, Vassili Klioutchevski, écrivait dans son Cours d’histoire de la Russie que l’État moscovite n’avait cessé de s’étendre pour survivre. Dès la formation de l’État russe moderne au milieu du XVIe siècle, une dynamique que l’on peut qualifier de moscopolite (Moscou se place au centre d’un espace en construction permanente) se met en place : l’expansion territoriale continue vers l’est (conquête de la Sibérie) permet au souverain moscovite de mobiliser les ressources nécessaires à la conduite de la guerre, ce qui enclenche en retour une dynamique de centralisation politique autour du Kremlin de Moscou. En d’autres termes, conquérir des territoires, c’est mobiliser les ressources indispensables pour gouverner et consolider l’État. Charles Tilly enseigne que c’est la guerre qui a fait l’État européen moderne : en monopolisant la violence légitime, l’État constitue les ressources nécessaires en instituant un système fiscal efficace, avec pour effet la centralisation administrative et politique. La Russie, puissance européenne, n’échappe pas à cette règle, à la différence que sa géographie la distingue radicalement des États-nations d’Europe occidentale : l’expansion territoriale continue de la Russie vers l’est (Sibérie et Extrême-Orient), puis l’ouest (Europe), puis le sud (Mer Noire, Caucase, Asie centrale), du milieu du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle, a constamment mobilisé ses ressources afin de maintenir l’unité étatique toujours précaire, du fait du caractère de plus en plus multiethnique et multiconfessionnel d’un Empire de la taille d’un continent, qui plus est aux frontières mouvantes et instables. Mis au défi redoutable de gouverner un Empire continental d’une vastitude considérable, les dirigeants russes (et soviétiques) ont sans cesse actionné un logiciel impérial dont l’un des coûts est d’avoir en grande partie absorbé les ressources qui auraient été nécessaires à la modernisation économique et sociale du pays, maintenant la Russie dans une trajectoire historique divergente du modèle politique européen depuis la fin du XVIIIe siècle.

« Libérer la Russie de son Empire, la contraindre à redevenir la Moscovie dans ses frontières originelles [NDLR : de la fin du XVe siècle], voilà qui faciliterait son développement économique, libérerait les nombreux peuples qui ploient sous son joug, voilà qui permettrait à ses voisins, au premier rang desquels notre Ukraine, de devenir des nations européennes ». Cette phrase a été écrite en 1941 par Youri Lypa (1900-1944), un des théoriciens du nationalisme ukrainien. L’idée selon laquelle la liquidation de la Russie en tant qu’État serait la condition sine qua non de l’existence d’une Ukraine pleinement et durablement souveraine n’est en réalité que la transposition de l’une des idées phares du nationalisme polonais de la fin du tournant du XXe siècle : pas de Pologne durablement souveraine avec, sur son flanc est, une Russie trop puissante. L’idée selon laquelle la dislocation de la Russie constitue le seul moyen de permettre aux « petites nations » est-européennes d’accéder à une indépendance pérenne s’est répandue en Europe centrale et orientale dans l’entre-deux guerres. Lorsqu’il prônait dans les années 1930 l’Intermarium – projet de confédération entre les États de l’espace situé entre la Baltique, la mer Noire et l’Adriatique –, le maréchal Pilsudski ne manquait pas d’indiquer que l’éclatement de l’URSS en était l’une des conditions. La résurgence de ces discours dans l’Europe du XXIe siècle est symptomatique. Le 31 janvier 2023, le démantèlement de la Russie avec, en lieu et place, « la création de trente-quatre nouveaux États » était à l’ordre du jour d’une réunion de la branche américaine du groupe d’Helsinki de l’OSCE à Washington, qui appelait à une « décolonisation intérieure » de la Russie, « condition préalable à la réintégration de Moscou dans la communauté internationale » …

Ces perceptions historiques d’un danger russe en Europe de l’Est, souvent corroborées par le précédent de l’annexion des États baltes par l’URSS, sont très souvent avancées comme autant de motifs justifiant aujourd’hui la nécessité impérative de former un front uni européen contre le néo-impérialisme russe. A cet égard, deux arguments majeurs ne doivent pas être occultés. Premièrement, si l’on considère les quatre siècles d’avancées territoriales de la Russie vers l’ouest, aux dépens de la Pologne-Lituanie ou de la Suède puis, en 1939-1941, aux dépens des États baltes, de la Pologne et de la Roumanie, il ne faut pas oublier que ces avancées se sont systématiquement appuyées sur des ententes avec l’une des puissances occidentales : les partages de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, l’annexion de la Finlande en 1809, le pacte germano-soviétique en 1939… En d’autres termes, c’est par la conquête territoriale que Moscou s’est rapprochée de l’Europe et a réalisé sa volonté de devenir une puissance européenne à part entière. C’est dans cette même logique que les dirigeants russes s’apprêtent à négocier avec les États-Unis, que Moscou considère comme le seul véritable souverain de l’Europe, la nouvelle frontière occidentale de la Fédération de Russie, et ce faisant, leur nouvelle place sur l’échiquier mondial, à l’issue de la guerre en Ukraine… Deuxièmement, la mise en exergue d’une menace russe généralisée à l’Europe tout entière exacerbe, en retour, la perception russe d’une menace occidentale et européenne, même s’il ne faut pas oublier que la perception aigüe de cette menace a permis au bloc euro-atlantique d’enregistrer une avancée importante par le biais de l’adhésion à l’OTAN de la Finlande et de la Suède (2024), jusqu’ici neutres, transformant la mer Baltique en un espace hostile à la Russie.

Se prémunir d’une Europe imprévisible, instable et source de menaces

Aujourd’hui comme hier, l’objectif de la Russie reste de sécuriser son proche voisinage ou, plus précisément, ses proches voisinages, tant ces derniers se sont considérablement diversifiés depuis la chute de l’URSS. Dans chacun de ses voisinages, la stratégie de Moscou, qui a pris acte des limites de sa puissance et de son incapacité à reconstruire seule une forme de domination sur les États post-soviétiques de son « proche étranger » (Moldavie, États du Sud-Caucase et d’Asie centrale), s’apparente à la construction très pragmatique de co-hégémonies régionales, en partenariat avec une autre puissance régionale – la Chine en Asie centrale, la Turquie au Sud-Caucase et… les États-Unis dans le voisinage européen. Après le double revers subi par la Russie en mer Baltique – destruction des gazoducs Nordstream et extension du domaine stratégique de l’OTAN –, il est légitime de penser que Moscou va chercher à utiliser l’opération spéciale menée en Ukraine pour consolider ses positions en mer Noire. En effet, le contrôle de cet espace revêt un caractère doublement stratégique : il conditionne étroitement ses capacités de déploiement militaro-stratégique et constitue une zone de transit essentielle pour la logistique de ses exportations (hydrocarbures, céréales, armements…) et de ses importations. Pour cette raison, l’Ukraine est plus que jamais le verrou de la relation de la Russie avec l’Occident collectif. Sa sécurisation est perçue et présentée par les dirigeants russes comme une priorité existentielle. Dans la conception russe de cette sécurisation, l’Ukraine être démilitarisée et neutralisée. Elle doit en quelque sorte se « finlandiser », pour reprendre les concepts géopolitiques de la Guerre froide. Même si la présidence Trump entrouvre pour le Kremlin une fenêtre d’opportunité pour faire valoir cette exigence, rien n’indique que la nouvelle volonté américaine d’imposer la fin des hostilités en Ukraine ne s’accompagne, à moyen terme, d’une acceptation d’une telle « finlandisation » de l’Ukraine, ni qu’elle ne laisse présager une dissipation des tensions russo-occidentales en mer Noire. Cette difficulté russe à aménager des relations apaisées sur sa frontière occidentale renforce incontestablement le nouveau tropisme eurasiatique – dite de pivot vers l’Est – de la politique étrangère russe . La perte de confiance vis-à-vis des « partenaires occidentaux » – selon l’expression consacrée par le vocabulaire diplomatique russe jusque vers 2014 – constitue un motif supplémentaire de consolidation de l’ancrage eurasiatique de la politique russe et du rapprochement avec la Chine qui, au fur et à mesure de la rupture politique et économique avec l’Occident collectif, est en voie d’évolution vers une alliance. Rien n’indique que l’administration Trump ne parviendra à entraver l’approfondissement de ce partenariat sino-russe, que l’un des proches du président américain, Vivek Ramaswamy, considérait comme le résultat le plus désastreux de la politique des administrations démocrates successives depuis Clinton, autant que comme la principale menace pour la domination des États-Unis à l’échelle globale.

Contrairement aux perceptions dominantes en Europe, le découplage euro-américain, provoqué par la réélection de Donald Trump à la Maison Blanche, n’est pas uniquement perçu, en Russie, comme ouvrant une « fenêtre d’opportunité » permettant de renouer le dialogue avec Washington : il est aussi lourd d’incertitudes, voire de menaces. Tout d’abord, en dépit du changement de ton à Washington, plutôt bien accueilli à Moscou, les deux rives transatlantiques de l’Occident collectif sont toujours perçues comme durablement hostiles à la Russie. L’heure est plus que jamais à la défiance, fruit d’un profond désenchantement : le sentiment dominant est celui d’une volonté occidentale de déstabiliser la Russie, de fragiliser sa construction étatique, voire de mettre la main sur ses richesses naturelles et son hinterland eurasiatique, essentiel dans la stratégie d’endiguement qui se dessine à l’égard de la Chine. De plus, les sanctions économiques et financières ont rallié une immense majorité de l’élite économique russe, la quasi-totalité des « oligarques » ainsi que les classes moyennes occidentalisées des grandes métropoles, à cette vision d’un Occident profondément « russophobe », nonobstant une réticence très forte de ces franges de la population – réticence qui n’est pas synonyme d’opposition –, à l’égard de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine et de ses conséquences sur l’économie et la société. En outre, personne à Moscou, dont les dirigeants privilégient la stabilité de leurs interlocuteurs ainsi que la prévisibilité de leurs intentions, ne souhaite la dislocation de l’OTAN, ni même un désengagement militaro-stratégique américain trop important du continent européen. En effet, une Europe livrée à elle-même serait une source accrue de menaces. Les déclarations récentes des dirigeants de l’Union européenne et de plusieurs États européens, tels que la Grande-Bretagne, la France ou l’Allemagne, sont de nature à laisser accroire à une Europe désormais hostile. Mais ce n’est pas tant cette hostilité politique ou diplomatique à l’égard de la Russie qui est vue comme la principale menace. La menace représentée par l’Europe provient de l’image qu’en ont désormais une majorité de Russes : celle d’un continent où il fait encore très bon vivre, mais où se multiplient les danger, dûs à des facteurs tels que le déclin démographique et économique, considérés comme inéluctables, du continent européen, sa fragmentation en une trentaine d’États à la souveraineté limitée par leur dépendance militaro-stratégique à l’égard des États-Unis mais, surtout, par l’impuissance politique de leurs dirigeants, placés à la tête d’États aux intérêts souvent contradictoires et de sociétés de plus en plus fragmentées par des inégalités économiques et sociales grandissantes et qui font face aux aléas d’un multiculturalisme mal géré et mal accepté, des sociétés qui rejettent de manière croissante les conséquences sociales et sociétales d’une immigration massive et non maîtrisée.

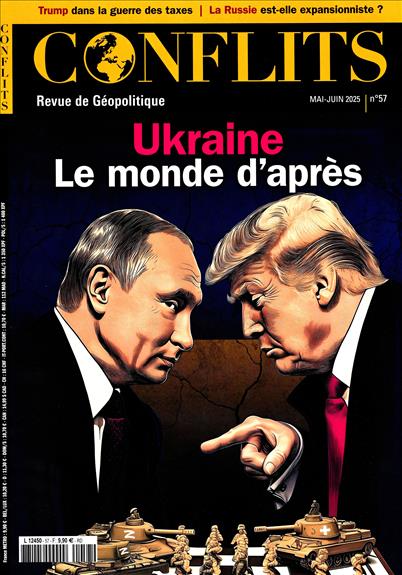

Paru dans Revue Conflits, mai-juin 2025.

Notes:

« Occident collectif »: Etats-Unis, Canada, États membres de l’OTAN et de l’UE, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Corée du Sud.

Mark Raeff cité par Michel Heller, Histoire de la Russie et de son Empire, Plon, 1997, p. 141.

Charles Tilly, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe 990-1990, Aubier, 1992.

Jean-Robert Raviot, Le logiciel impérial russe, L’Artilleur, 2024.

Youri Lypa, Розподіл Росії [Le démantèlement de la Russie], Ukrains’ka Vydavnytcha Sprava, 2022 (1e édition 1941), p. 39.

US Helsinki Commission, « Decolonizing Russia : A Moral and Strategic Imperative », 23 juin 2022, https://www.csce.gov/international-impact/events/decolonizing-russia

Maxime Daniélou, « La ‘désoccidentalisation’ comme stratégie russe de transformation de l’ordre international », Hérodote, n°3, 2023, pp. 237-249.

Vivek Ramaswamy, « A Viable Realism and Revival Doctrine. Washington, Monroe and Nixon Equals ‘America First’ », The American Conservative, 28 août 2023.